施術方法/市原市五井にある整体【千葉カイロプラクティック整体院】腰痛 ギックリ腰 肩こり 骨盤矯正 五十肩 頭痛 ストレッチ 口コミ/五井 八幡宿 姉崎 整体

| 腰痛・肩こり・骨盤矯正・自律神経失調症なら 千葉カイロプラクティック整体院 |

1日限定6名 電話0436(63)3880 土日祝も営業中「ホームページを見て」と電話下さい |

整体法

国内外の各種手技療法(整体、カイロプラクティック、オステオパシー、気功、その他)をベースに臨床経験の中から、生み出された「エネルギーの流れ」や「呼吸法」も重視した独自で画期的な施術方法です。この整体方法は高い改善効果が見込めるのはもちろんのこと、患者様が痛みを感じることがなく、身体への負担が極めて少ないのが特徴です。整体単独でも大きな効果を発揮しますが、その他の療法と併用することにより、より一層の効果を上げることができます。

国内外の各種手技療法(整体、カイロプラクティック、オステオパシー、気功、その他)をベースに臨床経験の中から、生み出された「エネルギーの流れ」や「呼吸法」も重視した独自で画期的な施術方法です。この整体方法は高い改善効果が見込めるのはもちろんのこと、患者様が痛みを感じることがなく、身体への負担が極めて少ないのが特徴です。整体単独でも大きな効果を発揮しますが、その他の療法と併用することにより、より一層の効果を上げることができます。

カイロプラクティック

カイロプラクティックとは、1895年にD.D.パーマーによって開発された療法で、300ある人間の関節、特に背骨(椎骨)や骨盤の歪みによって神経が圧迫され痛みが伴う部分を手技と呼ばれる矯正方法によって正常な位置に戻す手技療法です。歪みを矯正し、人間が本来持っている自然治癒力を最大限に発揮させ、身体の機能を回復させるものです。

カイロプラクティックとは、1895年にD.D.パーマーによって開発された療法で、300ある人間の関節、特に背骨(椎骨)や骨盤の歪みによって神経が圧迫され痛みが伴う部分を手技と呼ばれる矯正方法によって正常な位置に戻す手技療法です。歪みを矯正し、人間が本来持っている自然治癒力を最大限に発揮させ、身体の機能を回復させるものです。

ギリシャ語のカイロ(手)とプラクテイコス(技術、実践)の合成語からカイロプラクティックと呼びます。

当院の主要テクニック

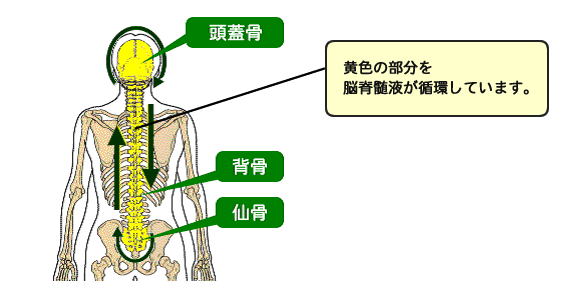

脳脊髄液の循環に着目した独創的なテクニックです。カイロプラクティックの中でも最も効果が高く、安全なテクニックです。くさび型の器具とボードを使い、患者様の体重、呼吸を利用して自然に後頭骨と仙骨を整え背骨のねじれを正し神経伝達機能を正常化します。

脳脊髄液の循環に着目した独創的なテクニックです。カイロプラクティックの中でも最も効果が高く、安全なテクニックです。くさび型の器具とボードを使い、患者様の体重、呼吸を利用して自然に後頭骨と仙骨を整え背骨のねじれを正し神経伝達機能を正常化します。

施術には専用の器具(画像)を使用します。

それにより脳脊髄液の流れが良くなり、自然治癒力が高まるのです。数あるテクニックの中でも、患者様が痛みを感じることがなく、劇的な効果が期待できるテクニックです。

基本的な考え方

症状が改善するメカニズムは次のように考えられます。

注)脊髄硬膜とは脊髄を覆う3層の膜の内一番外側の膜でその内側にあるクモ膜との間の微細な隙間を脳脊髄液が循環しています。従って背骨がほんの数ミリでも変異すると硬膜も同じようにねじれが起き、その隙間を循環している脳脊髄液の正常な流れが阻害されてしまいます。

脳脊髄液の役割

脳脊髄液(のうせきずいえき、cerebrospinal fluid ,CSF)とは、脳室系とクモ膜下腔を満たす、リンパ液のように無色透明な液体です。弱アルカリ性であり、細胞成分はほとんど含まない。略して髄液とも呼ばれます。脳室系の脈絡叢から産生される廃液であって、脳の水分含有量を緩衝したり、形を保つ役に立っている。一般には脳漿(のうしょう)と知られています。

脳脊髄液は頭蓋骨と脊柱内を満たしている生命の源となる液体です。脳室内で生産され、脳や脊髄が必要とする各種の栄養分やホルモンを運搬する重要な役割を担っています。

特徴

特徴は、体の不調の原因を3つに分けることにあります。

筋反射テストなどの検査で、原因を確定しそれに適した施術をしていきます。

| 分類 | 主な原因 | 主な症状 |

| 1 | 脳脊髄液の循環不良による体の不調 | ・主に自律神経の不調からくる症状 疲労感、内臓疾患、肩こり、腰痛、うつ、ストレス、 自律神経失調症、その他 |

| 2 | 仙腸関節、頸椎の不具合による体の不調 | ・主に肩から腰にかけての慢性的な痛み 頭痛、肩こり、自律神経失調症、股関節痛、腰痛、 膝痛、背中痛、首痛、その他 |

| 3 | 背骨、椎間板の不具合による体の不調 | ・主に腰から太もも裏にかけての痛み・しびれ、 腰痛、坐骨神経痛、椎間板ヘルニア、肩こり、 内臓疾患、おしり・太ももの裏の痛み・しびれ、 背中痛、首痛、その他 |

1・・・呼吸のメカニズムがうまくいってない状態。

2・・・体重を支える部分に支障がある状態。

3・・・背骨や背骨の骨と骨との間にある軟骨などに支障がある状態。

オステオパシー

1874年にアメリカのアンドリュー・テーラー・スティル博士により発表された徒手医学で、身体全体を1つのユニットと考え自然治癒力を十分に活かして身体が本来持っている機能性を取り戻し健康に導く医学です。

1874年にアメリカのアンドリュー・テーラー・スティル博士により発表された徒手医学で、身体全体を1つのユニットと考え自然治癒力を十分に活かして身体が本来持っている機能性を取り戻し健康に導く医学です。

オステオパシーとカイロプラクティックは、自然治癒力を活かすことや手技治療がメインであることなど、良く似ていますが哲学やアプローチの仕方が異なります。

カイロプラクティックは背骨への矯正が中心なのに対して、オステオパシーはアプローチの範囲が身体全体(骨格や関節だけでなく、筋肉や内臓、リンパ、血管)にまで及ぶことや、その手技が極めてソフトなタッチであることなどが、カイロプラクティックと異なります。

ストレッチ

ストレッチとは筋肉や腱を物理的に伸ばすこと。

ストレッチとは筋肉や腱を物理的に伸ばすこと。

ストレッチは、気持ちをリラックスさせ、身体の調子を整えるので、毎日の生活の一部にするとよい。定期的にストレッチを行うことで、以下のことが起きることが分かります。

・筋肉の緊張が減少し、身体がよりリラックスするように感じられる。

・動きがより自由に、かつ容易になることによって、協応性が促される。

・関節可動域が大きくなる。

・肉離れのような障害の予防に役立つ(同じ強い筋肉でも、事前にストレッチを行った柔軟な筋肉は、ストレッチを行っていないかたい筋肉よりもストレスに強い。)

・ランニング、スキー、テニス、水泳、自転車、などの激しい活動は、ストレッチによつて活動の準備ができ、楽に行うことができる。ストレッチは、使おうとする筋肉に信号を送る方法だからです。

・時間とともに筋肉がかたくならないようにいまの柔軟性を維持するのに役立つ。

・身体に対する気づきが促される。つまり、身体の様々な部位をストレッチするにつれて、その部位に意識を集中し、その部位を感じるようになることで、自分の身体を知るようになる。

・身体に対する不要な指令をゆるめ、競技やエゴのためでなく、自分自身のために行っているという気持ちで身体を動かすことができる。

・気分が爽快になる。